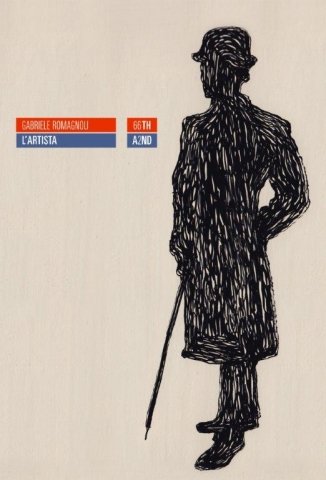

L’artista

Clicca play per ascoltare la recensione! (Sotto puoi leggere l’incipit.)

«Avevo sedici anni e stavano per fucilarmi, ma la cosa peggiore era che sarei morto senza neanche avere addosso un paio di mutande vere. Sotto i pantaloni portavo la stoffa di un ombrello rotto, cucita alla meno peggio: non c’era neppure un elastico. Non avevo paura, avevo vergogna».

Cominciava così la storia più bella che mio padre avesse da raccontare. Gliel’ho fatta ripetere per anni, la domenica mattina, quando lui restava a letto e io mi infilavo nella sua camera, sapendo che era sveglio, perché teneva la radio portatile, che lui chiamava transistor, accesa sotto le lenzuola. Non me l’ha mai raccontata come una favola, ma sempre come una storia da grandi, come avrebbe fatto con un amico al bar. Ho dovuto crescere e adeguarmi alla storia, per cominciare a capirla. Credo di esserci infine riuscito, con l’eccezione di un solo personaggio: l’Artista. Ma quello era un mistero anche per mio padre e lui non era capace di raccontare ciò che non comprendeva: viveva e parlava d’istinto, e il suo istinto era la sincerità. Ci vollero vent’anni perché capisse qualcosa di più dell’Artista. Trentatré perché la verità gli fosse rivelata. Soltanto allora la storia poté giungere alla sua conclusione, concedendo all’uomo che l’aveva vissuta una inattesa via di scampo, producendo, come era stato predetto, la luce con il buio.

All’inizio della storia, dunque, mio padre, Remo Gualandi, sedici anni, aspettava la morte per fucilazione con i resti di un ombrello al posto delle mutande. Era il 1944, lui e la famiglia erano sfollati da Terzo Inferiore, nella campagna bolognese, a Goriana, sull’Appennino romagnolo. Quando dico famiglia intendo un gruppo assortito più o meno come le coperte patchwork che mia nonna cuciva quando era ormai molto vecchia, seguendo gli accostamenti del caso: da una parte dominanti blu e marrone, poi prati verdi con chiazze di giallo e rosso. Quel che le capitava metteva insieme e insieme teneva. C’era dunque lei, nonna Livia, con le sorelle minori di mio padre, Rossana ed Evelina. Mio nonno Giuseppe era scomparso già da quattro anni, lasciandosi alle spalle in forma di pegno una sorella ragazza madre di nome Betta, che in seguito al parto aveva perso l’uso delle gambe. Più il risultato di questa sua scelta forse coraggiosa, di certo sofferta: il cugino grasso di mio padre, che in onore di un bel dipinto di Raffaello sul calendario dell’ospedale era stato chiamato Sanzio. Mia nonna Livia provvedeva a tutti: figli, cognata immobile e figlio grasso della cognata immobile. Quando una bomba cadde nel campo dietro la casa di Terzo Inferiore, incrinandone i muri, caricò tutti quanti nel cassone di un camion. Partirono per Goriana, dove si trovava la cascina di zio Ercole, fratello scapolo di mia nonna. Lui li aveva invitati con entusiasmo e con entusiasmo li accolse, letteralmente a braccia aperte. Mio padre, che viaggiava accanto al conducente, balzò giù a ricevere per primo quell’abbraccio. Insieme, aiutarono a scendere mia nonna, poi le due bambine, che avevano rispettivamente undici e sette anni. Con qualche perplessità, e con il soccorso del paffuto Sanzio, zio Ercole si caricò in spalla l’immobile Betta. Lei impugnava, dondolandole, le due stampelle a cui si appoggiava ogni mattina per raggiungere la sua sedia. Lì cascava e lì avrebbe passato il resto della giornata. Accaldato, lui la depose su quella stessa seggiola, che Sanzio aveva portato accanto al camino. Come d’abitudine, zia Betta incrociò le braccia appoggiandosele sul seno, enorme, come su un davanzale, e così rimase a guardare il mondo che le era concesso.

Zio Ercole non conosceva bene gli sviluppi della vita familiare e, asciugandosi il sudore con un fazzoletto scuro, chiese sottovoce a mia nonna: «Cos’è, vuoi che ti facciano santa?». Lei lo guardò e non rispose, perché non aveva capito. Mia nonna Livia non voleva niente da nessuno, viveva come le sembrava giusto e questo era tutto. Andava in chiesa, la domenica, ma non restava per l’intera messa, perché aveva troppe cose da fare e non poteva permetterselo. Era una donna piccola, aveva sposato un uomo molto grande e pareva convinta, con questo, di aver preteso troppo dal destino. Quando l’uomo molto grande l’aveva abbandonata non si era lamentata, né l’aveva maledetto. Tutto quel che l’evento aveva visibilmente determinato in lei era stata la necessità di porvi rimedio. Il sensibile incurvarsi della schiena seguì a breve distanza. Aveva lavorato di più, si era dedicata ai figli ancora di più, all’immobile Betta come a una sorella, al grasso Sanzio come a un bambino suo. Non voleva che la facessero santa, non voleva stigmate, non voleva fare miracoli.

Eppure, in qualche modo, le stigmate ce le aveva: due enormi calli sanguinolenti che il lavoro nei campi e in casa le aveva lasciato sui polsi.

L’artista, Gabriele Romagnoli, 66thand2nd, p. 259 (16 euro)