Non è un cambio di stagione

È la combinazione dei due movimenti: il dondolio regolare e sereno dell’amaca, il beccheggiare della barca sulle onde del fiume; insieme fanno del mondo una culla perfetta. Un po’ più in là, sotto un’altra luna, l’Amazzonia ci disprezza.

È la combinazione dei due movimenti: il dondolio regolare e sereno dell’amaca, il beccheggiare della barca sulle onde del fiume; insieme fanno del mondo una culla perfetta. Un po’ più in là, sotto un’altra luna, l’Amazzonia ci disprezza.

Il mondo, dico, una culla perfetta.

Non c’è nulla che detesti di più, nulla che mi piaccia di più di sentirmi parte di una rete, un tessuto, le forme intricate del plurale: qualche noi. Noi siamo, adesso, i passeggeri pazienti, poveri, poco puliti ma ammassati del Deus È Fiel. Noi siamo molte signore, molti ragazzi, uomini, tutti stravaccati sulle amache: viaggiare, qui, per noi, significa stravaccarsi e lasciare che il mondo scivoli. Ore fa, sulla barca di legno, venti metri di lunghezza – la misura di qualsiasi caravella, Colombo nella sua deriva più spaventosa –, quelli che sono arrivati si sono messi ad attaccare una quarantina di amache in coperta; ognuno cercava l’orientamento che gli era più congeniale per legarle ai ganci del tetto. Io, in quel momento, ero un neofito e ho dovuto supporre: i vantaggi possibili consistevano nel non avere un’amaca direttamente legata sulla faccia, immaginare la possibilità di respirare, evitare gli odori più voraci, avere, in caso, una vista sul fiume; ma poiché bisogna legare l’amaca prima di molte altre, tutta l’astuzia consiste nel supporre gli atteggiamenti altrui, calcolarli, sbagliarsi in un gioco con variabili molteplici: una rete, un tessuto. Noi siamo quel gioco, e le corde s’intersecano nell’aria, le tele si dondolando nell’aria, i corpi si contendono l’aria, gareggiamo. Le nostre amache sono perlopiù rosse e rosa, ma anche verdi, blu, azzurre, gialle, una viola, una molto larga in bianco e nero. Avanziamo, giù per il fiume, in quella posizione inverosimile che noi persone riusciamo ad assumere sulle amache: sbracati.

Sbracato è il termine.

O, detto in altro modo: con quella mancanza di pudore corporale che è il grande contributo delle culture tropicali al mondo in cui viviamo.

Sbracate, le parole.

Fa caldo. A dispetto del vento, sul fiume fa caldo, il sudore si somma, e il Deus È Fiel ondeggia. Ai lati, trasformato in sponde, il mondo prosegue il suo avanzare verso nessun luogo. Sul fiume si alternano momenti di piccoli accampamenti, momenti di foresta chiusa e sprezzante, momenti di pianura disboscata e mucche. C’è anche, di tanto in tanto, un paese. Le nuvole persistono basse; in fondo, un arcobaleno. Noi, sulle amache, discorriamo, quattro donne leggono riviste, una un libro, due la Bibbia, due dormono con i bambini addosso, una ragazza guarda un film sul suo laptop; gli uomini, invece, non fanno niente. Dormono o si dondolano, fissano il soffitto in ogni dettaglio. Il soffitto dev’essere un mosaico di particolari. Bisogna saperlo fare: oziare per quindici ore, pancia all’aria, pensare o non pensare per quindici ore pancia all’aria, faccia al soffitto, tranquillo. Nello stesso tempo c’è chi crea una religione o, perlomeno, un nuovo culto. Bisogna saperlo fare e, in generale, per farlo meglio, bisogna essere ai tropici.

Durante l’iperviaggio, le ore di navigazione lenta e di fiume sono un viaggio ad altri ritmi, a un tempo di altri tempi.

E la signora molto magra, quasi anziana, invecchiata, seduta di traverso sulla sua amaca, che si dimena, piange, ripete continuamente non voglio, non voglio, non voglio. Una giovane donna – sua figlia, mi dirà poi – le massaggia la schiena. Non voglio, non voglio, piagnucola. Poi la figlia ci racconterà che alla madre hanno asportato un cancro e una mammella. Le hanno prescritto una chemioterapia, ma non poteva andare a Manaus per curarsi, e quindi ha lasciato perdere. Poi, alcuni giorni fa, il seno ha iniziato a farle molto male, moltissimo, e quindi sono andate a Manaus, ma il medico le ha detto che non c’era più niente da fare, e adesso erano di ritorno.

La donna dice che non vuole.

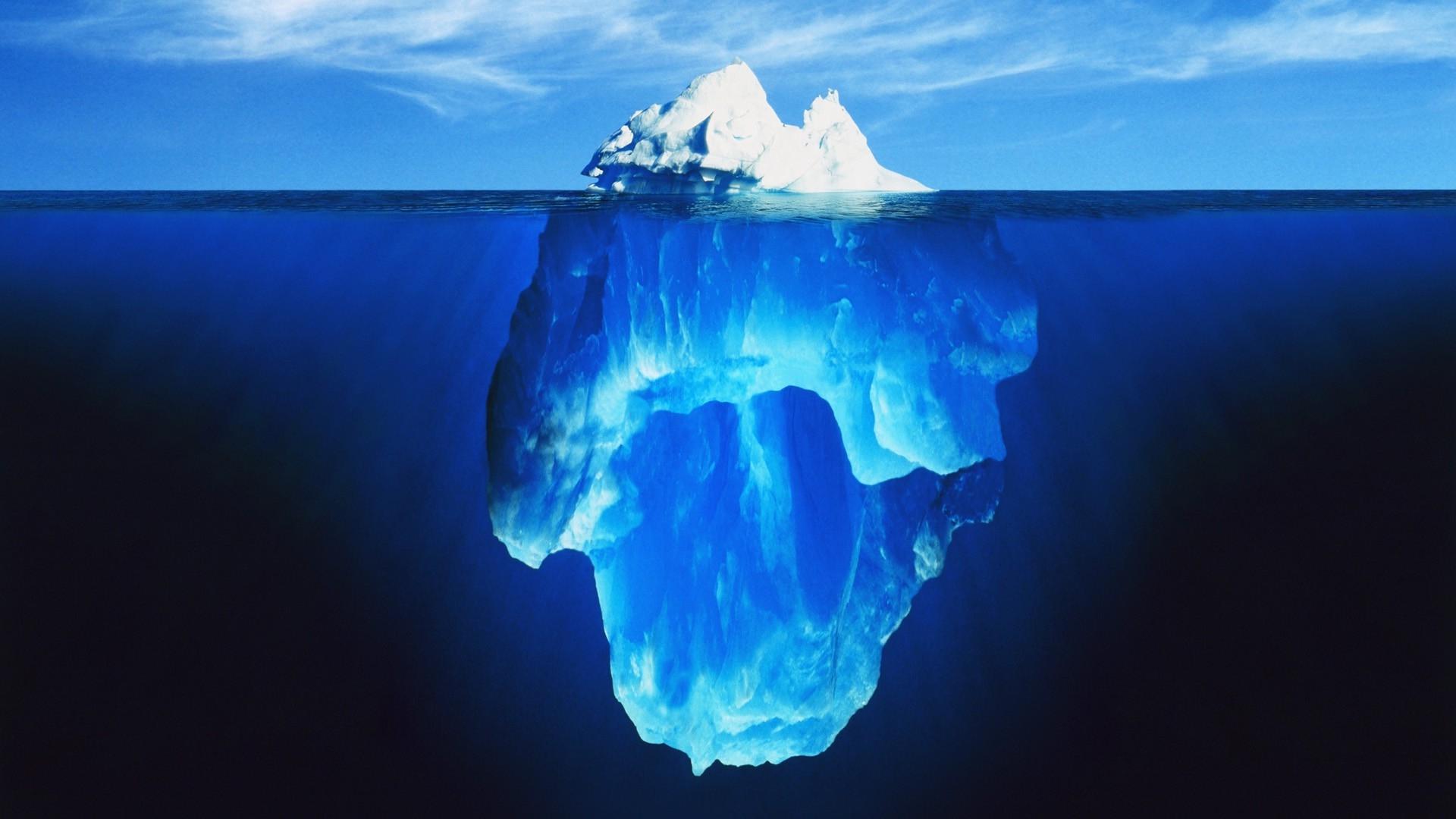

La barca prosegue, beccheggia. Davanti, uno dei paesaggi feticcio di questo mondo: il fiume più potente, quello che attraversa la più grande riserva verde del pianeta, un mito dei tempi. Dietro di noi, le amache, e sotto, sempre più sotto, un carico di casse di birra, elettrodomestici – ventilatori più che altro, tanta aria che ha bisogno di muoversi – e mercanzie da emporio: detergenti, riso, biscotti, cioccolato. L’Amazzonia importa l’80% dei suoi alimenti: il gran vivaio del mondo non è in grado di produrre ciò che mangia.

Ho iniziato perché pensavo che qui sì che potevano succedermi delle cose, mi dice il capitano. Si chiama Soares – magro, basso, nerboruto – e racconta che sono quasi trent’anni che percorre il fiume, in su, in giù, e ha iniziato perché pensava che così avrebbe avuto una vita piena, donne, avventure, robe così. Ma le cose che succedono sono se piove o tempesta, se l’elica della barca gli si blocca o il motore si arresta, se il capo lo rimprovera per questo o quello: le cose che succedono sono problemi. E con le donne anche: se a volte me ne capita una, diventa un problema. Che se l’avesse saputo non avrebbe mai desiderato altro, perché è saggio desiderare le cose che hai già, dice, magro, nerboruto, birra in mano, filosofo improbabile.

Desiderare le proprie significa non desiderare le altre, dice o sembra dire in qualche modo.

Non è un cambio di stagione. Un iperviaggio nell’apocalisse climatica, Martín Caparrós, traduzione di Maddalena Cazzaniga, VerdeNero p. 270, (17 euro)